きらりアート展 2023

11/23 ~ 12/24 金・土・日・月・祝日

「きらりアート展」は福井県在住の障がい者や特別な支援を要する人や児童たちのアート作品の公募展です。

一般の部の入賞作品を当美術館で展示、紹介いたします。純真でハートフルな表現をお楽しみ下さい。

坂本善三 展

坂本善三

熊本県阿蘇郡小国町生まれ熊本で活躍し、東洋的抽象画を生み出しました

子ども美術の分野で若狭と熊本との交流が深まり

その中で親交のあった二子石義之の師でもありました

information: きらりアート展 2023

11/23(木) ⇒ 12/24(日)

金・土・日・月・祝日 10:00 ~ 16:30

「きらりアート展」は福井県在住の障がい者や特別な支援を要する人や児童たちのアート作品の公募展です。

一般の部の入賞作品を当美術館で展示、紹介いたします。純真でハートフルな表現をお楽しみ下さい。

ガレットkirari オープン

information:子ども全国美術展

第11回いのちかがやく子ども美術全国展 in Kagoshima

2023 11/19 ~ 11/19 長島美術館

臨場Ⅱ 後期 開催中

臨場Ⅰ 前期

現代美術作家の大山里奈、河口龍夫、長谷光城の3名が、熊川宿若狭美術館に12日間滞在し、観客とコミュニケーションを図りながら、「臨場」をテーマとした新作の構想から制作、完成までを完全公開。評論家の渡部葉子は3人と伴走しながらアートの臨場批評を行う。

臨場Ⅱ 後期

12日間のドキュメントを完成作品とともに構成し展覧。

河口龍夫

1940年神戸市生まれ。多摩美術大学絵画科卒業。筑波大学名誉教授。金沢美術工芸大学名誉客員教授。60年代より第一線で活躍し、鉄・銅・鉛といった金属や、光や熱などのエネルギー、化石や植物の種子などを素材に、しなやかな造形言語を用いて、生命や時間といった根源的なテーマを可視化する作品を発表している。「私はこれまで多くの美術館と画廊で個展を開催してきたが、あくまでも観客を意識した展覧会をしてきたように思う。展覧会を見ている観客が満ち足りる場を創作することを意識してきたのである。今回<臨場>が中心課題であるので、私がその場にのぞむことを重要視させるならが、<臨場>の、まさにその場で生きていることによる必然性によってのみ誕生する作品世界の創作に挑戦してみたいと願う。」

関係-無関係・脈拍 絵画

関係-無関係・脈拍 蓮の種子

関係-無関係・脈拍 こより

長谷光城

1943年旧満州牡丹江生れ。福井県若狭町在住。多摩美術大学絵画科卒業。熊川宿若狭美術館館長。若狭の地で育ち、教職に就きながら、仏教に学び、自然と深く関わりながら日常生活を営むなかで、自然の素材である木や紙や石などを手にして、それらが語る言葉に耳を傾け、それらの素材と一体になって制作を行う。福井に起こった「北美文化協会」への参加を契機に、地域に根差す文化活動のオーガナイザーとしても尽力。子ども(幼児)アート、障がい者アートにも精力的に取り組み、美術の根底にあるアートの魅力、アートのちからを通して、新しい共生社会のあり方を試行し続けている。

箱体 上中

箱体 三方

箱体 西田・三方・三十三・鳥羽・瓜生・熊川・三宅・野木

箱体 若狭

大山里奈

1984年茨木県生れ。京都造形芸術大学(現京都芸術大学)大学院芸術表現学科修了。福島県葛尾村を拠点に活動。身近でなおかつ普遍的な存在である“水”や“光”の振る舞いに寄り添いながら、不安定なもの、変化し続け消えていってしまう出来事にフォーカスするインスタレーションを展開している。作品空間の中から”循環”や”余白”の感覚が”自然の時間”へと回帰する。「人は見えるものと見えないものの狭間を自由に行き来することができる。その方法は自分の内側に意識を向けること。私の仕事は、そのための入り口をそっとつくり出すことである。」

かつては、ひとつの水だった

渡部葉子

1961年東京生まれ。慶應義塾大学大学院文学研究科修了。慶應義塾大学アート・センター教授・キュレーター/慶應義塾大学ミュージアム・コモンズ(KeMCo)副機構長。近現代美術史を専門とし、東京都美術館、東京都現代美術館において学芸員として活動。2006年より慶應義塾大学アート・センターにて、展覧会や各種催事を企画実施する(現代美術のシリーズ展など)とともにアート・センターが所管するアーカイヴの活動にも関わる。「東京ビエンナーレ‘70」研究プロジェクトや慶應義塾の建築プロジェクトなど、アーカイヴ活動と展示やワークショップを結びつけた活動を実践している。近年はOBL(オブジェクト・ベースト・ラーニング)に関心を寄せ、KeMCoにおいて展開しようと試みている。

臨場する3つの景色

地景、生景、水景

3人の作家が制作する場に伴走し、観察する日々の中で見えてきた3つの景色があった。

地景—長谷光城は若狭の地を常に自分の場として生活し、制作し、活動してきた。常に若狭に臨場していたのではないか、と自らのことを語った。今回の作品では、まさに若狭町の現在地点の問題をテーマとし、社会風景を描き出そうとしている。

生景—河口龍夫は「臨場」というテーマを得て、日々の脈拍を契機とした作品を構想した。そこで実践しようとしたのは芸術と生きてきた河口が、「芸術を生きよう」とした制作の現場であった。

水景—大山里奈は若狭の地で臨場することを考察し、自らのモチーフである水を見直す。水という物質が、場所に結びつき、名付けられ、語られる。生活と制作とが水を通してはかられ、あたらしい物語を紡いでいく。

渡部葉子

臨場

二階会場では、作家の過去の作品を展示しています

Ⅰ 前期

現代美術作家の大山里奈、河口龍夫、長谷光城の3名が、熊川宿若狭美術館に12日間滞在し、観客とコミュニケーションを図りながら、「臨場」をテーマとした新作の構想から制作、完成までを完全公開。評論家の渡部葉子は3人と伴走しながらアートの臨場批評を行います。

大山里奈

河口龍夫

長谷光城

臨場 Ⅰ 前期

ギャラリートーク September 28th, 2023

臨場

Ⅰ 前期

現代美術作家の大山里奈、河口龍夫、長谷光城の3名が、熊川宿若狭美術館に12日間滞在し、観客とコミュニケーションを図りながら、「臨場」をテーマとした新作の構想から制作、完成までを完全公開。評論家の渡部葉子は3人と伴走しながらアートの臨場批評を行います。

2023/10/07

2023/10/03

2023/09/28

information: 臨 場

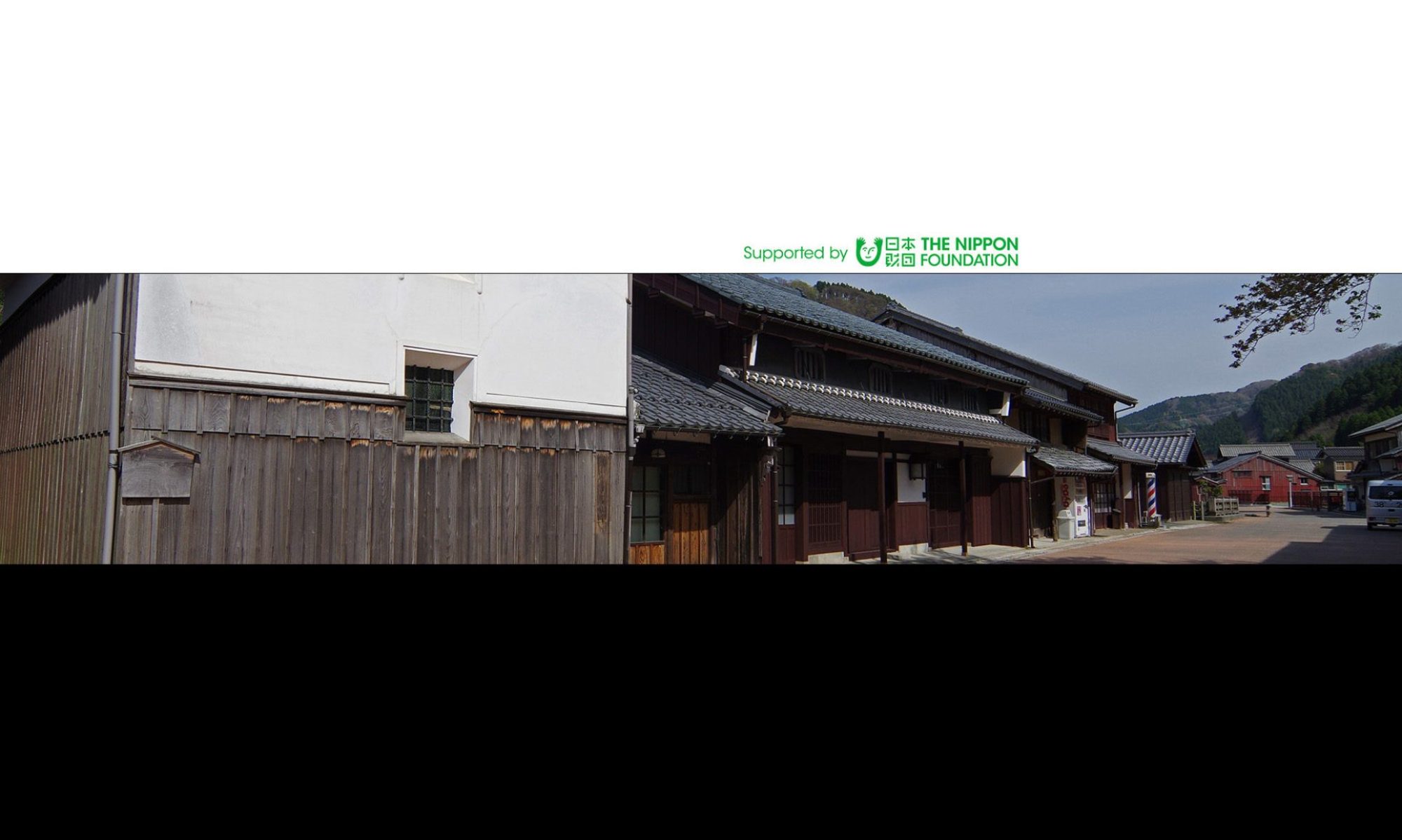

熊川宿若狭芸術祭

Ⅰ 前期 09/28~10/09 連日

Ⅱ 後期 10/13~11/20 金・土・日・月・祝日

Ⅰ 前期

現代美術作家の大山里奈、河口龍夫、長谷光城の3名が、熊川宿若狭美術館に12日間滞在し、観客とコミュニケーションを図りながら、「臨場」をテーマとした新作の構想から制作、完成までを完全公開。評論家の渡部葉子は3人と伴走しながらアートの臨場批評を行う。

Ⅱ 後期

12日間のドキュメントを完成作品とともに構成し展覧会として開催。評論家の野田訓生は全体批評、経過記録、写真記録などに当たり記録集の編集を行う。作家と批評の「臨場」からアートが生まれる瞬間をあなたへと開く2つのプロジェクト